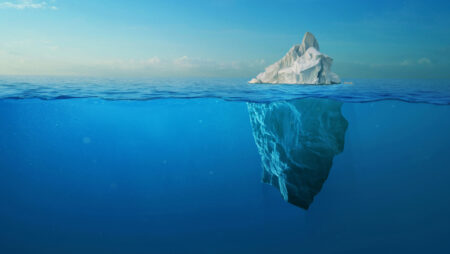

Roulette fasziniert seit Jahrhunderten, weil es Zufall und Spannung in einem einfachen Spiel vereint. Dennoch glauben viele, sie könnten den Lauf der Kugel beeinflussen – durch bestimmte Rituale, Strategien oder ein vermeintliches Gespür für den richtigen Moment. Diese Überzeugung, Kontrolle über ein reines Glücksspiel zu haben, ist die sogenannte Illusion der Kontrolle.

Sie entsteht, wenn Menschen Zufall mit Können verwechseln und Muster erkennen, wo keine existieren. Psychologische Mechanismen wie selektive Wahrnehmung und Risikoverzerrung verstärken diesen Effekt, sodass selbst erfahrene Spieler überzeugt sind, ihre Chancen verbessern zu können. Das führt oft zu riskanterem Verhalten und längeren Spielsitzungen, obwohl der Ausgang jedes Drehs völlig zufällig bleibt.

Das folgende Kapitel zeigt, wie diese Illusion entsteht, welche Denkfehler sie antreiben und welche Strategien helfen, sie zu durchbrechen. Wer versteht, warum das Gefühl von Kontrolle trügt, kann bewusster und verantwortlicher mit dem Reiz des Zufalls umgehen.

Was ist die Illusion der Kontrolle beim Roulette?

Menschen überschätzen oft ihren Einfluss auf zufällige Ereignisse. Beim Roulette führt dieses Denken dazu, dass Spieler glauben, durch bestimmte Handlungen oder Strategien den Ausgang beeinflussen zu können, obwohl das Ergebnis physikalisch zufällig bleibt.

Definition der Illusion der Kontrolle

Die Illusion der Kontrolle beschreibt die kognitive Verzerrung, bei der Personen annehmen, Kontrolle über Ereignisse zu besitzen, die objektiv vom Zufall bestimmt sind.

Im Kontext von Roulette entsteht sie, wenn Spieler meinen, ihre Entscheidungen – etwa die Wahl einer Zahl oder eines Musters – könnten das Resultat beeinflussen.

Diese Wahrnehmung beruht auf der fehlerhaften Verknüpfung zwischen Handlung und Ergebnis.

Beispielsweise kann das Drehen des Rades oder das Beobachten der Kugel ein Gefühl von Einfluss erzeugen, obwohl die physikalischen Abläufe unabhängig davon sind.

Typische Merkmale dieser Illusion sind:

- Überbewertung persönlicher Fähigkeiten

- Selektive Wahrnehmung von Erfolgen

- Missachtung statistischer Wahrscheinlichkeiten

Das Phänomen tritt nicht nur im Glücksspiel auf, sondern auch in Alltagssituationen, in denen Zufall eine Rolle spielt.

Hintergrund und psychologischer Ursprung

Psychologisch wurzelt die Illusion der Kontrolle in grundlegenden Bedürfnissen nach Vorhersagbarkeit und Sicherheit.

Menschen bevorzugen Situationen, in denen sie Ursache und Wirkung erkennen können. Fehlt diese Struktur, füllt das Gehirn die Lücke mit angenommenen Mustern.

Der Psychologe Ellen Langer prägte den Begriff in den 1970er-Jahren, nachdem sie beobachtete, dass Menschen in Glücksspielen ähnlich reagieren wie in Fertigkeitsspielen.

Das Gefühl, selbst Einfluss zu nehmen, steigert kurzfristig Motivation und Selbstvertrauen, auch wenn der Einfluss tatsächlich nicht existiert.

Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass Belohnungsmechanismen im Gehirn aktiviert werden, wenn Spieler glauben, Kontrolle zu haben.

Diese Aktivierung verstärkt das Verhalten und kann zu wiederholtem Spielen führen, selbst bei Verlusten.

Relevanz beim Glücksspiel

Beim Roulette ist jedes Ergebnis statistisch unabhängig.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl fällt, bleibt bei jeder Runde gleich, unabhängig von vorherigen Ergebnissen. Trotzdem glauben viele Spieler, Trends erkennen oder „heiße“ Zahlen identifizieren zu können.

Diese Illusion beeinflusst das Wettverhalten erheblich.

Spieler setzen häufiger, erhöhen Einsätze nach Gewinnen oder vermeiden bestimmte Zahlen nach Verlusten, obwohl keine reale Grundlage besteht.

Ein Vergleich verdeutlicht den Unterschied:

| Aspekt | Realität | Wahrnehmung durch Spieler |

|---|---|---|

| Einfluss auf Ergebnis | Zufällig, keine Kontrolle | Durch Strategie oder Intuition steuerbar |

| Wahrscheinlichkeit | Konstant | Variabel durch vergangene Runden |

| Emotionale Reaktion | Neutral | Gesteigertes Selbstvertrauen oder Frustration |

Das Verständnis dieser Illusion hilft, rationale Entscheidungen zu treffen und emotionale Fehlinterpretationen im Spiel zu vermeiden.

Psychologische Mechanismen hinter der Illusion der Kontrolle

Menschen neigen dazu, in Zufallsspielen wie Roulette Zusammenhänge zu erkennen, wo keine existieren. Diese Wahrnehmungsverzerrungen entstehen durch kognitive Muster, die Sicherheit und Vorhersagbarkeit schaffen sollen, obwohl das Spiel rein zufallsbasiert ist.

Kognitive Verzerrungen beim Roulette

Spieler interpretieren zufällige Ereignisse oft als bedeutungsvoll. Eine häufige Verzerrung ist der Gambler’s Fallacy – der Glaube, dass frühere Ergebnisse zukünftige beeinflussen. Wenn mehrmals „Rot“ fällt, erwarten viele, dass „Schwarz“ fällig sei, obwohl jede Runde unabhängig bleibt.

Auch Illusory Correlation spielt eine Rolle. Spieler verbinden bestimmte Handlungen – etwa das Berühren eines Chips oder eine bestimmte Sitzposition – mit Gewinnen. Diese Scheinzusammenhänge verstärken das Gefühl, Kontrolle zu besitzen.

Bestätigungsfehler verstärken diesen Effekt. Gewinne werden erinnert und als Beweis eigener Kontrolle gedeutet, Verluste hingegen rationalisiert oder vergessen. So entsteht ein stabiles, aber falsches Kontrollgefühl, das das Spielverhalten aufrechterhält.

Rolle von Zufall und Wahrscheinlichkeit

Roulette basiert vollständig auf Zufall. Jede Drehung ist ein unabhängiges Ereignis, dessen Ergebnis sich nicht aus früheren ableiten lässt. Dennoch überschätzen viele ihre Fähigkeit, Muster zu erkennen oder Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen.

Die mathematische Realität zeigt:

| Ereignis | Wahrscheinlichkeit (europäisches Roulette) |

|---|---|

| Rot oder Schwarz | 18/37 ≈ 48,6 % |

| Gerade oder Ungerade | 18/37 ≈ 48,6 % |

| Einzelne Zahl | 1/37 ≈ 2,7 % |

Diese festen Wahrscheinlichkeiten ändern sich nie, egal wie oft das Rad gedreht wird.

Wenn Spieler versuchen, durch Beobachtung oder Strategien wie das Martingale-System Einfluss zu nehmen, verwechseln sie Zufall mit Steuerbarkeit. Das erzeugt kurzfristig ein Gefühl von Kontrolle, führt langfristig aber zu Fehlentscheidungen.

Selbstüberschätzung und Entscheidungsfindung

Selbstüberschätzung verstärkt die Kontrollillusion. Spieler glauben, sie könnten durch Erfahrung oder Intuition bessere Entscheidungen treffen als andere. Dieses Vertrauen in die eigene Kompetenz entsteht oft nach vereinzelten Gewinnen.

Psychologisch dient diese Haltung dem Schutz des Selbstwerts. Wer sich als „kompetent“ erlebt, empfindet weniger Unsicherheit und Angst vor Verlusten. Doch diese Wahrnehmung verzerrt die Realität: Roulette bleibt unvorhersehbar.

Forscher beschreiben diesen Mechanismus als Illusion of Control, die kurzfristig das Wohlbefinden stabilisiert, langfristig jedoch riskanteres Verhalten begünstigt. Spieler setzen häufiger und mit größerem Einsatz, überzeugt davon, dass ihre Entscheidungen das Ergebnis beeinflussen könnten.

Typische Verhaltensweisen von Spielern

Viele Roulette-Spieler zeigen Verhaltensmuster, die auf kognitiven Verzerrungen und emotionalen Reaktionen beruhen. Sie entwickeln Routinen, interpretieren Zufall als Struktur und reagieren stark auf kurzfristige Ergebnisse, obwohl die Wahrscheinlichkeiten unverändert bleiben.

Rituale und Aberglauben am Roulettetisch

Spieler greifen häufig auf Rituale zurück, um ein Gefühl von Kontrolle zu erzeugen. Sie setzen auf bestimmte Zahlen, berühren Chips auf eine bestimmte Weise oder wählen immer denselben Platz am Tisch. Diese Handlungen vermitteln Sicherheit, obwohl sie keinen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Aberglaube entsteht oft aus Zufallstreffern, die als persönliche Strategie interpretiert werden. Ein Spieler, der nach einem bestimmten Ritual gewinnt, schreibt den Erfolg nicht dem Zufall, sondern seinem Verhalten zu.

Häufige Beispiele:

- Tragen eines „Glücksbringers“

- Warten auf „den richtigen Moment“ zum Setzen

- Wiederholen einer bestimmten Setzreihenfolge

Diese Verhaltensweisen dienen emotionaler Stabilität, nicht rationaler Entscheidungsfindung. Sie zeigen, wie stark das Bedürfnis nach Kontrolle selbst in reinen Zufallsspielen ausgeprägt ist.

Falsche Annahmen über Muster und Trends

Viele Spieler glauben, Muster in zufälligen Ergebnissen erkennen zu können. Sie deuten etwa eine Serie roter Zahlen als Zeichen dafür, dass bald Schwarz „fällig“ sei. Diese Annahme beruht auf der sogenannten Gambler’s Fallacy – der Fehlvorstellung, dass vergangene Ergebnisse zukünftige beeinflussen.

Einige verwenden Tabellen oder Apps, um frühere Coups zu analysieren. Sie versuchen, vermeintliche Trends zu berechnen, obwohl jede Drehung unabhängig ist.

| Fehlannahme | Realität |

|---|---|

| Nach vielen Rot kommt sicher Schwarz | Jede Runde bleibt zufällig |

| Häufige Zahlen sind „heiß“ | Keine Zahl hat erhöhte Chance |

| Muster lassen sich erkennen | Keine statistische Grundlage |

Solche Denkfehler führen oft zu riskanterem Spielverhalten, da Spieler glauben, Wahrscheinlichkeiten vorhersagen zu können.

Einfluss von Gewinn- und Verlustserien

Gewinn- und Verlustserien beeinflussen das Verhalten stark. Nach mehreren Gewinnen neigen Spieler dazu, mehr Risiko einzugehen, überzeugt von einer „Glücksphase“. Nach Verlusten versuchen sie häufig, Verluste durch höhere Einsätze auszugleichen – ein Verhalten, das als Chasing bekannt ist.

Diese Reaktionen basieren auf emotionalen Impulsen, nicht auf rationaler Analyse. Das Gehirn bewertet kurzfristige Ergebnisse über, während langfristige Wahrscheinlichkeiten ignoriert werden.

Ein kurzer Überblick typischer Reaktionen:

- Nach Gewinnen: gesteigertes Selbstvertrauen, höhere Einsätze

- Nach Verlusten: Frustration, impulsives Setzen

- Nach Serien: Glaube an „Schicksal“ oder „Pechsträhne“

Das Ergebnis bleibt jedoch unverändert zufällig. Die wahrgenommene Kontrolle entsteht allein aus psychologischen Mechanismen, nicht aus tatsächlichem Einfluss auf das Spiel.

Auswirkungen der Illusion der Kontrolle beim Roulette

Die Illusion der Kontrolle beeinflusst das Verhalten von Spielern auf mehreren Ebenen. Sie verändert ihre Wahrnehmung von Risiko, führt zu finanziellen Fehlentscheidungen und kann langfristig psychische Belastungen sowie problematisches Spielverhalten fördern.

Finanzielle Konsequenzen

Wenn Spieler glauben, den Ausgang eines Zufallsspiels wie Roulette beeinflussen zu können, überschätzen sie ihre Erfolgschancen. Diese Fehleinschätzung führt oft zu höheren Einsätzen und längeren Spielzeiten. Selbst nach Verlusten setzen viele weiter, überzeugt davon, dass sich das „Glück“ bald wendet.

Ein zentrales Problem ist der Hausvorteil. Unabhängig von Strategie oder Erfahrung bleibt dieser mathematisch bestehen. Spieler, die an ihre Kontrolle glauben, ignorieren häufig diesen strukturellen Nachteil.

| Faktor | Beschreibung |

|---|---|

| Hausvorteil | Garantiert dem Casino langfristig Gewinn |

| Fehleinschätzung | Spieler glauben, durch Verhalten Einfluss zu nehmen |

| Ergebnis | Zunehmende Verluste und finanzielle Instabilität |

Mit steigenden Verlusten kann sich eine Spirale aus Nachsetzen und Hoffnung bilden. Diese Dynamik erschwert rationales Handeln und kann zu erheblichen finanziellen Schäden führen.

Emotionale und psychische Folgen

Die Illusion der Kontrolle erzeugt starke emotionale Schwankungen. Gewinne bestätigen scheinbar die eigene Fähigkeit, während Verluste als persönliche Fehler interpretiert werden. Diese wechselnden Gefühle zwischen Euphorie und Frustration belasten das psychische Gleichgewicht.

Langfristig kann das Gefühl des Kontrollverlusts Angst, Scham oder Hoffnungslosigkeit auslösen. Besonders gefährdet sind Personen, die ihr Selbstwertgefühl an Spielergebnisse knüpfen.

Typische emotionale Reaktionen:

- Frustration nach Verlusten trotz „richtiger“ Entscheidungen

- Übersteigerte Zuversicht nach kurzfristigen Gewinnen

- Stress und Schlafprobleme durch anhaltende Spannung

Diese Belastungen können depressive Symptome oder Angstzustände verstärken und das Bedürfnis nach weiterem Spielen als kurzfristige Erleichterung fördern.

Verstärkung problematischen Spielverhaltens

Die Illusion der Kontrolle trägt wesentlich zur Entwicklung und Aufrechterhaltung von Spielsucht bei. Sie vermittelt Spielern den Eindruck, sie könnten durch bestimmte Strategien oder Rituale ihre Chancen verbessern.

Dieses Denken führt dazu, dass sie Verluste rationalisieren und weiterspielen, anstatt aufzuhören. Besonders riskant ist die Kombination aus Kontrollillusion und Spielerfehlschluss – der Annahme, dass vergangene Ereignisse zukünftige beeinflussen.

Mit der Zeit stabilisieren sich diese Denkmuster. Spieler entwickeln feste Routinen, die das Verhalten automatisieren. Studien zeigen, dass diese kognitiven Verzerrungen das Belohnungssystem im Gehirn aktivieren und das Verlangen nach dem nächsten Spiel verstärken.

So entsteht ein Kreislauf aus Hoffnung, Verlust und erneuter Kontrolleinbildung, der das Aufhören zunehmend erschwert.

Strategien zur Vermeidung der Illusion der Kontrolle

Spieler können die Illusion der Kontrolle beim Roulette reduzieren, indem sie statistisches Verständnis aufbauen, bewusste Spielentscheidungen treffen und klare persönliche Grenzen setzen. Diese Maßnahmen helfen, rationale Entscheidungen zu fördern und impulsives Verhalten zu vermeiden.

Aufklärung über Wahrscheinlichkeiten

Ein zentrales Mittel gegen die Illusion der Kontrolle ist Wissen über Wahrscheinlichkeiten. Roulette basiert vollständig auf Zufall, unabhängig davon, ob ein Spieler Muster erkennt oder vermeintlich „heiße Zahlen“ identifiziert.

Wer versteht, dass jede Drehung statistisch unabhängig ist, kann Fehlschlüsse vermeiden. Ein einfaches Beispiel: Die Wahrscheinlichkeit, dass beim europäischen Roulette eine bestimmte Zahl fällt, beträgt immer 1 zu 37, egal was zuvor passiert ist.

Hilfreiche Lernmethoden:

- Tabellen mit Wahrscheinlichkeiten studieren

- Simulationen oder Online-Rechner nutzen

- Ergebnisse mehrerer Runden beobachten, um Zufall zu erkennen

Dieses Verständnis reduziert falsche Erwartungen und verhindert, dass Spieler in zufälligen Ereignissen Kontrolle vermuten.

Bewusstes Spielverhalten entwickeln

Bewusstes Spielverhalten bedeutet, Entscheidungen nicht aus Emotion oder Aberglaube, sondern auf Grundlage von Information und Selbstbeobachtung zu treffen. Spieler sollten erkennen, wann sie aus Routine oder Hoffnung handeln statt aus rationaler Überlegung.

Ein kurzer Check vor jedem Einsatz kann helfen:

- Warum wird dieser Einsatz platziert?

- Gibt es eine sachliche Begründung oder nur Intuition?

- Würde dieselbe Entscheidung auch nach einem Verlust gelten?

Diese Fragen fördern Distanz zum eigenen Verhalten. Wer regelmäßig reflektiert, erkennt, dass Kontrolle über das Ergebnis nicht möglich ist, wohl aber über das eigene Handeln. Das schafft Klarheit und verhindert impulsive Entscheidungen.

Grenzen setzen und Selbstkontrolle stärken

Selbstkontrolle schützt vor übermäßigem Risiko. Klare finanzielle und zeitliche Grenzen sind die wirksamsten Instrumente, um die Illusion der Kontrolle einzudämmen.

Empfehlenswert ist, vor dem Spiel ein Budget und eine feste Spieldauer festzulegen. Wird eines der beiden Limits erreicht, endet das Spiel – unabhängig vom Ausgang.

Beispielhafte Struktur:

| Bereich | Grenze | Kontrolle |

|---|---|---|

| Geld | 50 € pro Sitzung | Kein Nachkauf |

| Zeit | 1 Stunde | Timer stellen |

Diese Regeln fördern Disziplin. Wer sie konsequent einhält, erkennt, dass Kontrolle nicht im Ausgang des Spiels liegt, sondern im eigenen Verhalten.

Die Rolle des Casino-Umfelds

Das Casino-Umfeld beeinflusst, wie stark Spieler beim Roulette an ihre Kontrolle über den Zufall glauben. Architektur, Licht, Geräuschkulisse und soziale Dynamiken schaffen Bedingungen, die Entscheidungen subtil lenken und das Gefühl persönlicher Einflussnahme verstärken.

Gestaltung der Atmosphäre

Casinos gestalten ihre Räume gezielt, um Aufmerksamkeit zu binden und Zeitgefühl zu dämpfen. Gedämpftes Licht, fehlende Uhren und geschlossene Fenster verhindern, dass Spieler äußere Orientierungspunkte wahrnehmen. So bleibt der Fokus vollständig auf dem Spieltisch.

Musik und Geräusche spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. Gleichmäßige Hintergrundmusik erzeugt Ruhe, während Jubelrufe bei Gewinnen positive Emotionen auslösen. Diese akustischen Reize fördern die Wahrnehmung, dass Gewinne häufiger auftreten, als sie tatsächlich tun.

Ein weiterer Faktor ist die räumliche Anordnung. Roulette-Tische stehen meist im Zentrum, um Bewegung und Sichtkontakt zu fördern. Spieler sehen andere gewinnen, was soziale Bestätigung vermittelt und die Illusion verstärkt, selbst kurz vor einem Erfolg zu stehen.

Psychologische Tricks und Anreize

Das Casino nutzt gezielte Reize, um das Belohnungssystem im Gehirn zu aktivieren. Blinkende Lichter, digitale Anzeigen und akustische Signale nach Gewinnen setzen Dopamin frei, was das Verhalten positiv verstärkt. Spieler verknüpfen diese Signale mit Kontrolle, obwohl der Zufall die Ergebnisse bestimmt.

Ein häufiger Mechanismus ist der Near-Miss-Effekt. Wenn die Kugel knapp neben der gewählten Zahl liegen bleibt, interpretiert das Gehirn dies als „fast gewonnen“. Diese Wahrnehmung motiviert, weiterzuspielen, da der Erfolg scheinbar in Reichweite liegt.

Auch Bonusangebote und Treueprogramme verstärken das Gefühl, Entscheidungen hätten Einfluss. Die Belohnung für Aktivität vermittelt Kontrolle über den Spielverlauf, obwohl sie lediglich ein psychologischer Anreiz bleibt, länger zu bleiben und mehr Einsätze zu tätigen.

Einfluss von Mitspielern und Croupiers

Das Verhalten anderer Personen beeinflusst, wie Spieler ihre Chancen einschätzen. Wenn Mitspieler jubeln oder Verluste ruhig hinnehmen, übernehmen Beobachter oft ähnliche Reaktionen. Diese soziale Nachahmung stabilisiert das Gefühl, rational zu handeln.

Der Croupier trägt ebenfalls zur Illusion der Kontrolle bei. Seine präzisen Bewegungen und gleichmäßigen Abläufe erzeugen den Eindruck technischer Fairness. Spieler glauben, das Ergebnis entstehe aus Können und Routine, nicht aus Zufall.

In Gruppen entsteht zudem ein subtiler Wettbewerb. Wer gewinnt, dient als Vorbild; wer verliert, als Warnung. Diese Dynamik verstärkt emotionale Beteiligung und lässt den Einzelnen annehmen, er könne durch Verhalten oder Timing Einfluss auf den Ausgang nehmen.

Fazit

Die Forschung zeigt, dass die Illusion der Kontrolle beim Roulette ein weit verbreitetes Phänomen ist. Spieler überschätzen oft ihren Einfluss auf ein Ergebnis, das vollständig vom Zufall abhängt. Diese Fehleinschätzung kann zu riskanterem Verhalten führen.

Das Gehirn neigt dazu, in zufälligen Ereignissen Muster zu erkennen. Diese Tendenz vermittelt kurzfristig das Gefühl von Kontrolle, auch wenn objektiv keine besteht. Besonders erfahrene Spieler sind anfällig, da sie glauben, durch Wissen oder Erfahrung die Wahrscheinlichkeit beeinflussen zu können.

Wichtige Erkenntnisse:

| Aspekt | Beschreibung |

|---|---|

| Wahrnehmung | Spieler nehmen Zufall oft als beeinflussbar wahr. |

| Motivation | Das Gefühl von Kontrolle steigert kurzfristig das Engagement. |

| Risiko | Überschätzte Kontrolle kann zu höheren Einsätzen führen. |

Ein bewusster Umgang mit dieser kognitiven Verzerrung kann helfen, rationalere Entscheidungen zu treffen. Wer erkennt, dass Roulette reine Zufallsmechanik ist, reduziert das Risiko, emotionale oder impulsive Spielentscheidungen zu treffen.

Die Illusion der Kontrolle bleibt ein zentrales Thema für Psychologie, Spielverhalten und Prävention. Sie verdeutlicht, wie stark Wahrnehmung und Realität im Glücksspiel auseinandergehen können.